1️⃣ 한국 무속신앙의 기원

한국 무속신앙은 고조선의 단군신화에서 비롯되었다.

고대에는 정치와 종교가 하나였고, 왕이 제사장이기도 하였다.

‘단군’은 제사장을, ‘왕검’은 군장을 의미하였다.

이것은 권력과 종교가 일치한 제정일치 사회였다는 사실을 보여준다.

신라시대 2대 왕의 이름은 차차웅인데 차차웅의 뜻은 무당이라는 의미로 무당이 귀신을 섬기고 제사를 모셨기때문에 두렵고 높은 존재로 인식되었던 시기이다. 왕실에서는 무속신앙을 국가적인 행사로 동원했다. 그래서 탄생한 것이 국사당이다.

2️⃣ 조선과 무속신앙

조선은 성리학 국가였으나, 무속을 완전히 배척하지 않았다.

중요한 국가 행사에는 무속의식을 적극 활용하였다.

대표적인 예로

- 기우제 : 비가 오길 기도하는 제사

- 기청제: 날씨가 맑아지길 바라는 제사

- 재앙 방지제

- 왕실 안녕을 위한 제사

등이 있었다.

🌟 남산 국사당이 인왕산으로 옮긴 이유

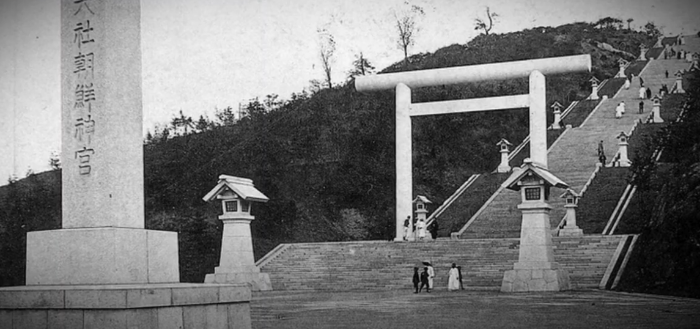

인왕산 국사당은 원래 남산에 있었다. 조선시대 남산은 목멱이라고 불렸는데 그래서 목멱의 산신인 목멱대왕을 호국의 신으로 봉해 국가행사를 이곳 남산 국사당에서 치렀다. 그러나 남산의 국사당은 일제강점기때 훼손이 된다. 일제 강점기 대규모 삼일 만세운동으로 일어나는 조선의 응집력을 보고 자신의 신도로 귀의시켜야 겠다고 마음먹고 자신들의 신사를 남산에 세운다.

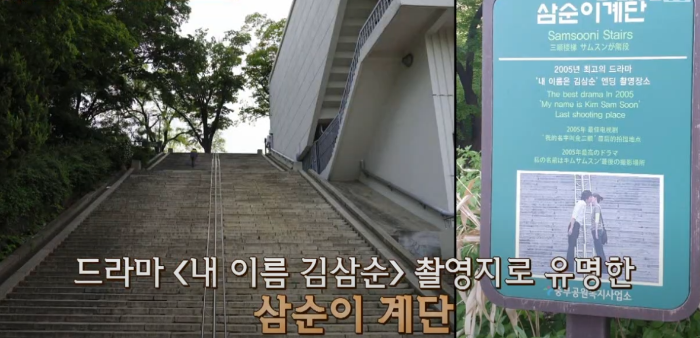

조선신궁은 광복이후 일본이 직접 소각 및 철거를 했다. 그리고 입구에서 본전까지 384 계단 중 현재 삼순이 계단으로 알려진 그곳의 111개만 남아있다. 또한 조선 신궁이 있던 자리는 일제의 잔재와 굴욕을 씻어낸다는 의미로 안중근 기념관과 백범광장이 자리하고 있다.

3️⃣ 성수청과 국가 무속 조직

조선 왕실은 **성수청(星巫廳, Seongsucheong)**이라는 관청을 두고 무속인을 관리했다.

별성, 별자리 수, 관청 청 으로 성수청은 별(星, star)을 보고 왕실의 길흉화복(吉凶禍福, fortune and misfortune)을 점쳤으며, 왕과 왕비의 결혼 날짜나 중요한 국가행사도 이들의 점괘에 따라 결정될 만큼 영향력이 컸다.

하지만 이들의 예언이 빗나가거나 결과가 나쁘면 사형에 처해지는 경우도 있었다.

예를 들어, 태종 시기 성룡대군의 병을 고치기 위한 굿을 했지만 그가 사망하자, 굿을 주관했던 무당은 유배지에서 피살되었다.

4️⃣ 무당과 왕실의 관계 — 진령군 사례

조선 말기 **명성황후(明成皇后, Empress Myeongseong)**는 무당 **진령군(眞靈君, Jinryeonggun)**을 신뢰하며 궁궐에 드나들게 했다.

진령군은 자신을 ‘관우 장군의 딸’이라고 칭하며 명성황후를 심리적으로 위로했고, 황후의 후원 아래 관우 사당까지 세웠다.

하지만 진령군은 부패한 관리들과 결탁해 뇌물과 권력 남용으로 비난받았고, 결국 1895년 명성황후 시해사건 이후 체포되어 재산을 몰수당했다.

진령군 자세한 이야기 더보기 👇

여자 무당에게 군호를? 진령군과 북묘 -> 동묘 통합의 숨겨진 역사

조선 후기, 왕실과 무당(巫堂, Shaman)의 거리는 때로는 상상보다 가까웠다. 특히 단 한 명의 여자 무당이 군(君)의 칭호를 받고 권력의 핵심에 다가선 사건이 있었다. 조선 역사상 최초이자 마지막

issueri.tistory.com

5️⃣ 무속신앙의 억압과 변천

조선은 성리학 기반으로 세워졌기 때문에 불교와 무속을 천대하고 탄압했다. 무속인은 도성 밖에 집단 거주하며 무녀촌을 형성했다. 남대문 밖 우수현, 후암동으로 넘어가는 고개 노량진, 신당동이 대표적인 무당 거주지였다.국가에서 무속인을 색출하고 벌금과 세금을 부과하는 조치도 있었다. 그럼에도 불구하고 민간에서는 무속이 활발히 유지되었으며, 서민들은 무속인에게 병 치료나 점괘를 부탁하는 일이 많았다.

6️⃣ 무속의 민속문화로의 변화

조선 후기에는 무속이 억압을 피해 점차 민속 공연문화로 변화했다.

굿판은 서민들의 오락이자 문화 행사로 자리 잡았고,

판소리(板索里, pansori), 산조(散調, sanjo), 살풀이춤(살풀이) 등 전통 예술 역시 모두 남도의 시나위 굿판에서 영향을 받아 발전했다.

신체발부 수지부모 라는 유교 이념으로 조선사회는 수술을 꺼려했고 이에 굿을 많이 했다.

7️⃣ 일제강점기와 무속신앙

일제는 무속신앙을 민족의 결집 수단으로 보고 공동체 의식을 강화한다고 믿어서 강력히 탄압했다.

- 1912년 경찰범 처벌 규칙을 만들어 무속행위를 범법행위로 규정했다.

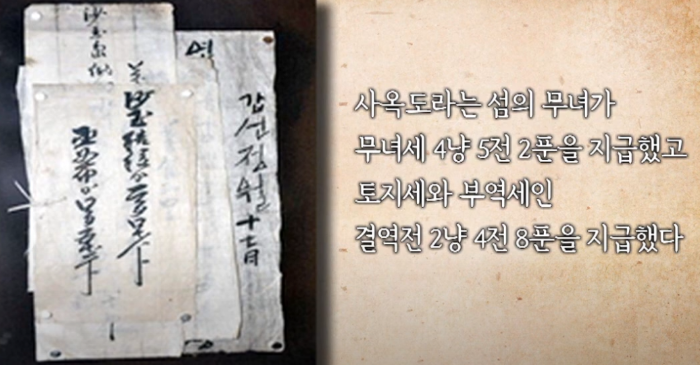

- 무속 신앙과 관련된 제사, 민속놀이는 금지되었으며, 무당들은 세금을 부과받았다.

- 무속인은 생계형 무속업자로 전락했고, 일부는 민속 의학과 민간요법으로 활동했다.

8️⃣ 현대와 무속의 의미

현대에 와서는 무속신앙이 단순한 미신이 아니라,

한국 전통문화와 민중의 정신을 보여주는 역사적 유산으로 평가받는다.

이는 시대에 따라 형태를 달리하며 민간신앙과 예술, 문화로 이어져 오늘날까지도 그 흔적이 남아 있다.

결론

무속신앙은 조선시대 왕실과 민간을 넘나들며 정치와 신앙, 문화에 깊은 영향을 미쳤다.

억압 속에서도 민간의 정서에 뿌리내려 민속문화의 뿌리가 되었으며,

지금은 한국인의 정신문화유산으로 남게 되었다.

'Korean History > @ Here' 카테고리의 다른 글

| 송파구 도서관 인조 서흔남 동상은 무엇? (0) | 2025.07.22 |

|---|---|

| 명동성당 역사 (0) | 2025.07.22 |

| 워커힐 호텔 역사 한국전쟁과 함께한 호텔 (0) | 2025.07.15 |

| 동강 12경 중 최고, 어라연의 이름 뜻과 전설 (0) | 2025.07.14 |

| 영월 가볼만한 곳 : 한반도 지형 감입곡류의 신비 (0) | 2025.07.13 |