🔍 한일협정의 배경

① 해방 이후 한국과 일본의 관계

1945년 해방 이후, 대한민국과 일본은 공식적인 외교 관계가 단절되었다. 한국은 일제강점기의 피해 배상과 식민 지배의 불법성 인정을 요구했지만, 일본은 이를 인정하지 않으려 했다. 이런 상황에서 미국의 압박이 커졌다. 당시 미국은 냉전 시대(Cold War) 속에서 한국과 일본이 협력해야 공산주의 확산을 막을 수 있다고 판단했다. 이에 따라 미국은 한국 정부에 한일 수교를 적극 추진할 것을 요구했다.

② 한일협정 추진 과정

- 1951년: 한일회담 시작 (이승만 정부)

- 1961년: 박정희 군사정권 출범 후 협상 본격화

- 1965년 6월 22일: 한일협정 체결

박정희 정부는 경제 개발을 위한 자금 확보를 위해 한일협정을 적극 추진했고, 일본은 식민 지배에 대한 법적 책임을 회피하면서 경제적 이익을 얻을 기회로 활용했다.

📜 한일협정의 주요 내용

한일협정은 크게 두 가지로 나뉜다.

1️⃣ 한일기본조약: 한일 관계 정상화 및 외교 수립

2️⃣ 부속 협정: 경제 지원 및 청구권 문제 해결

① 한일기본조약

✔ 대한민국 정부가 한반도의 유일한 합법 정부임을 인정

✔ 한일 간의 모든 조약(병합조약 포함)이 1945년 8월 15일부로 무효

👉 문제점: **"처음부터 무효(null and void from the beginning)"**가 아니라, **"1945년 이후 무효(null and void since 1945)"**라고 명시됨

👉 즉, 일본이 식민 지배의 불법성을 인정하지 않고, 단순히 "효력이 사라졌다"고만 주장

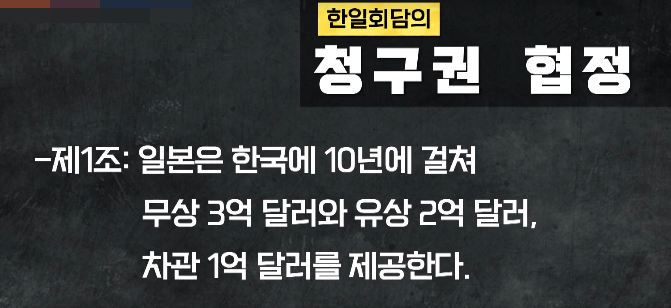

② 한일 청구권 협정 (배상 문제)

✔ 일본이 한국에 총 5억 달러(무상 3억 달러 + 유상 2억 달러)를 제공

✔ 한국 정부는 일본에 대한 배상 청구권을 포기

✔ 개인 청구권 문제는 한국 정부가 해결하는 것으로 합의

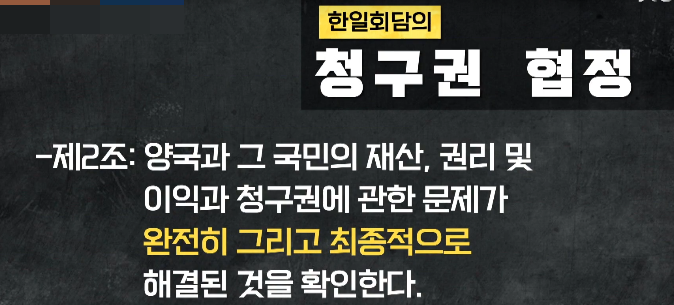

👉 문제점:

- 일본은 **"배상이 아니라 경제 지원"**이라는 입장을 고수

- 한국 정부가 개인 배상금을 받아 대신 사용하는 방식 → 강제징용 피해자 등의 배상 문제가 해결되지 않음

- 피해자들은 개별적으로 일본 기업에 배상 요구 불가능

결과적으로 한일협정은 일본이 식민 지배의 불법성을 인정하지 않고, 경제적 지원을 제공하는 형식으로 마무리된 협정이었다.

⚖ 한일협정의 영향과 논란

🚨 ① 경제 발전에 기여?

한일협정을 통해 받은 **5억 달러(당시 한국 1년 예산의 2배 규모)**는 박정희 정부의 경제 개발에 활용되었다.

📌 무상 3억 달러 → 경부고속도로, 포항제철(현 포스코), 전력·통신망 확충

📌 유상 2억 달러 → 산업 및 제조업 자금으로 활용

👉 결과적으로 한국 경제 발전의 밑바탕이 되었으나, 이는 개인 피해자의 희생을 대가로 한 것이었다.

🚨 ② 강제징용·위안부 문제 미해결

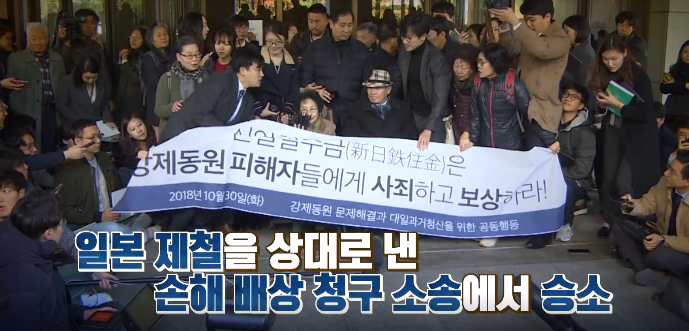

한일협정 당시 강제징용, 위안부 등 개인 청구권 문제는 제대로 다뤄지지 않았다.

✔ 피해자들은 일본 기업에 개별 배상을 요구할 수 없게 됨

✔ 이후 2018년 한국 대법원은 **"개인 청구권은 여전히 유효"**하다고 판결 → 한일 갈등 심화

🚨 ③ 일본의 역사 왜곡 문제

일본은 한일협정을 근거로 "이미 보상했다"며 과거사 문제를 회피하고 있다.

✔ 식민 지배에 대한 공식 사과 부족

✔ 일본 정치인들의 역사 왜곡 발언 지속

✔ 독도 영유권 주장 강화

즉, 한일협정은 단순한 경제 지원 문제가 아니라, 한일 역사 인식 차이를 심화시키는 원인이 되었다.

🔥 한일협정, 미완의 협정

한일협정은 한국 경제 발전에 기여했지만, 불공정한 협정이었다.

✔ 일본이 식민 지배의 불법성을 인정하지 않은 점

✔ 강제징용, 위안부 등 개인 피해자들의 배상이 누락된 점

✔ 일본이 이후에도 역사 왜곡을 지속한 점

이러한 문제로 인해 한일협정은 완전한 해결책이 아니었다. 현재도 한일 간의 역사 문제와 배상 문제는 여전히 진행 중이며, 이를 해결하기 위한 추가 협의가 필요하다.

'Korean History' 카테고리의 다른 글

| 한국전쟁 중 영국군 참전 배경 및 규모, 주요전투 (0) | 2025.02.19 |

|---|---|

| 국채보상운동 (0) | 2025.02.18 |

| 🚨 식민지 경제성장론, 식민지 근대화론 과연 사실인가? (0) | 2025.02.18 |

| 동양척식주식회사 : 일제 강점기 수탈 기관 (0) | 2025.02.18 |

| 광무개혁 : 대한제국의 마지막 개혁 (0) | 2025.02.17 |